こんばんは、行動強化コンサルタントの石田久二です。

人生が終わりました。。。

今日までの人生が。今この瞬間から、また新たな人生のスタートです。一説によると、人間の細胞だったか遺伝子だったかも、毎秒、無数の終了と立ち上げを繰り返しているそうで、その意味でも、1秒前の自分と今の自分とは物理的にはまったく違う人間です。つまり、私たちは永遠に「今ここ」にしか生きられない。

「人生終わった・・・」というタイトルは、ちょうど今、とある「まとめサイト」にそのタイトルがあり、思わずクリックしてしまいました。かなり「引き」のあるタイトルですね。今この瞬間からまた頑張ります!!!

石田久二(いしだひさつぐ)

-

新刊!『「言葉」が人生を変えるしくみ その最終結論。』(Clover出版)ただ今、4刷1.8万部!

『夢がかなうとき、「なに」が起こっているのか?』(サンマーク出版)ただ今、11刷5.3万部!

◆オーディオブックはこちら◆『運がいいとき、「なに」が起こっているのか?』(サンマーク出版)ただ今、6刷2.7万部!

問題作!『そらのレコード』(エバーグリーン・パブリッシング)

『宇宙となかよし』(評言社)《Amazon総合一位》

初翻訳本!J&C・アルタッカー著『人生がうまくいく人の断る力』(アチーブメント出版)

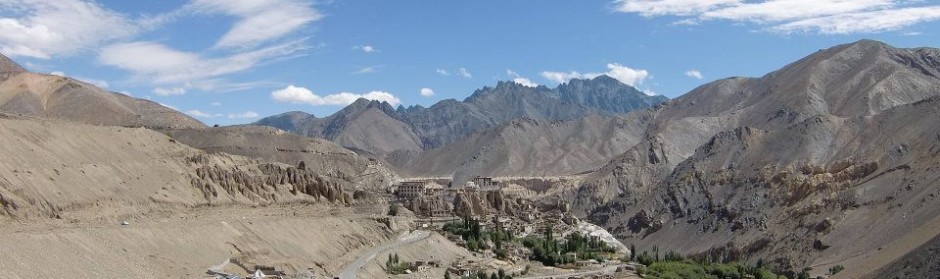

『インドへの旅が教えてくれた「ほんとうの自分」の見つけ方』(サンマーク出版)

Copyright © 2004 Hisatsugu Ishida All rights reserved.

カテゴリー

- ◆ごあいさつ (7)

- ◆自己紹介 (4)

- ◆目標達成・願望実現 (12)

- |―潜在意識の性質 (22)

- |―超意識の正体 (5)

- |―潜在意識の活用法 (19)

- |―信念の強化 (19)

- |―ビリーフチェンジ (7)

- |―願望実現テクニック (8)

- |―熱い話 (28)

- |―くじけそうになったら (22)

- |―切ない話 (13)

- |―人生相談 (9)

- ◆NLP・コーチング (3)

- |―ニューコードNLP (2)

- |―アンカリング (5)

- |―ラポール (8)

- |―リフレーミング (2)

- |―サブモダリティ (2)

- |―ニューロロジカルレベル (1)

- |―メタモデル (2)

- |―ミルトンモデル (3)

- |―脳科学 (12)

- |―キネシオロジー (1)

- モデリング (1)

- ◆コミュニケーション (2)

- |―聴くスキル (3)

- |―認めるスキル (9)

- |―質問するスキル (3)

- ◆プレゼンテーション (5)

- ◆スピリチュアル (2)

- |―開運・金運 (15)

- |―心の法則 (13)

- |―覚醒・悟り (18)

- |―スピリチュアルの罠 (12)

- |―禅・瞑想 (5)

- |―癒やし・ヒーリング (9)

- ◆経営・戦略 (1)

- |―ブログのご紹介 (6)

- |―集客戦略・戦術 (10)

- |―アメブロ関係 (17)

- |―弱者の戦略 (23)

- |―ブログランキング (10)

- |―ソーシャルメディア (22)

- |―ブランディング (14)

- |―営業戦略 (13)

- |―起業するには (11)

- |―ビジネススキル (33)

- |―人生哲学 (32)

- |―願望実現・自己啓発 (28)

- |―学習・能力開発 (11)

- |―宗教・精神世界 (19)

- |―科学 (13)

- |―人物・評伝 (12)

- |―恋愛・性 (4)

- |―未来・歴史 (7)

- |―生活一般 (22)

- |―旅行記 (18)

- |―過去のセミナー・講演 (19)

- |―参加セミナー・講演の感想 (4)

- ◆メルマガバックナンバー (4)

- ◆独立奮闘記 (26)

- ◆息抜き (8)

- 未分類 (2)

-

最近の投稿

最近のコメント

- なぜ、いじめられっ子は幸せになれないのか? に おみやげ より

- なぜ、いじめられっ子は幸せになれないのか? に 石田久二 より

- なぜ、いじめられっ子は幸せになれないのか? に pure より

アーカイブ