自転車による7年半もの世界一周記。

旅行記自体は前作の「行かずに死ねるか!」で実況されているが、本作はその補足編ということになろうか。実に87ヶ国を訪れ、帰国後は決まって「一番」を聞かれるようになる。

一番よかった国、一番食事の美味しい国、一番危ない国、、など。

かく言う私も25ヶ国を8ヶ月ちょっとだが世界一周をしたことがある。

それでも同じように「一番」を聞かれることはしばしばであった。

本書はそのような多くの「一番」に対する疑問を著者独自の視点により紹介していくものである。

この種のランク決めは、客観的な統計値に基づくものよりも、人それぞれの主観的な判断づけの方が面白い。

本書では「世界一」のジャンルについても著者の独断により選出されている。

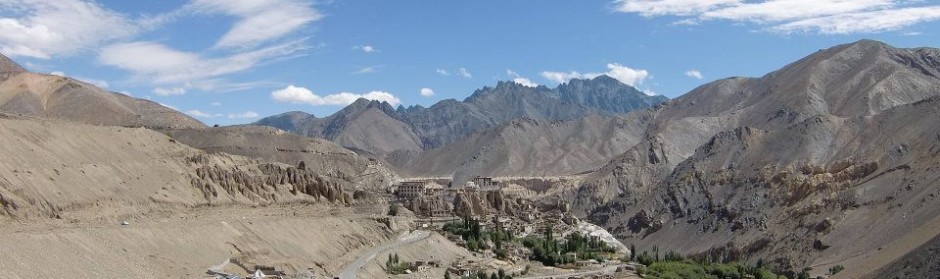

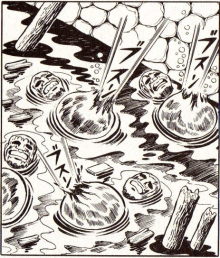

定番通り「世界一メシがうまい国」、「世界一メシがまずい国」、「世界一美しい街」、「世界一好きな場所」などに始まり、「世界一危険なトイレ」、「世界一の星空」、「世界一ムカつくポリス」などユニークなものまで様々だ。

この辺りの話は実際に旅をした者同士でよく出る話題である。

そして一様に自分独自の「世界一」を持っており、そして話したがる。聞くことよりもまず、話したがるのである。

しかし7年半もの長期にかけて、しかも自転車で世界一周をした旅行者はさすがに多くはなく、その話にも他ならぬ面白さを期待させるため、素直に耳を傾けたくはなる。

私個人の関心と照らし合わせると、やはり「食事」には興味が大きい。著者の判断によると、世界一を決めるのは難しいが、あえて3つをあげるとなるとメキシコ、ベトナム、中国となるそうだ。

通常「世界三大料理」として定番化されているのは、中国、フランス、トルコであるが、さすがにその定番に従わないところは、味わったものならでは説得力が感じられる。

ただ、やっぱり中国は外せないのは大いにうなずけるところである。決して背伸びしない筆者の素直さが感じられる。

逆にまずい国はアフリカのガーナであると言う。私自身は経験がないが、まずいのもまた味わってみたいものだ。

こう言っては失礼かもしれないが、著者は基本的には普通の青年である。何か特別なことに造形が深いわけでもなく、プロの作家並に文章が達者なわけでもない。

ただ、それだけに多くの読み手のレベルと変わらない等身大の付き合い方ができるのであり、それゆえに親近感を持ちながら本書を読み進めることができる。

とは言うものの、何度も言うように、7年半もの長期に渡って自転車で世界一周した経験は貴重であり、どこにでもいそうな青年が、誰にでも書けそうな文章スタイルで、滅多に経験できない話題を目の前で話すかのごとく書き綴っているのは、ある意味、珍しいタイプの旅行記であるとも言える。

何だか一緒に旅しているような錯覚に陥り、旅好きにはたまらないというところだ。

- いちばん危険なトイレといちばんの星空―世界9万5000km自転車ひとり旅〈2〉 (世界9万50…/石田 ゆうすけ

- ¥1,575

- Amazon.co.jp