この人の頭の中はどうなっているのか、、、と思う人が時々いる。

その一人が本書の著者である苫米地英人氏。苫米地氏のここ最近の活躍は目覚ましい。

アメリカで権威ある学位を得、実績を積み重ねた後、日本ではオウムの脱洗脳に尽力。同時進行で「胸がでかくなる音源」とか「モテルようになる音源」などの開発販売に着手。

最近は、「なりたい自分になる」系の自己啓発書から、江原啓之名指しのスピリチュアル批判本、または「英語脳」を作るなどの能力開発系まで本当に幅広い。

アカデミックな出身の割には、本の語り口は砕けていて、中には怪しい、胡散臭いものまである。

しかし、その辺のアウトロー臭さが苫米地氏の魅力でもあり、すべての本を称賛しているわけではないが、基本的にはファンである。

本書「新・福音書」はいわゆる自己啓発系で、ある意味「まとも」な部類。それでもさすがの苫米地節が炸裂していて気持ちがいい。

いきなり「奴隷の幸せに甘んじてていいのですか?」とくる。

はて?奴隷の幸せとは?つまりこういうものを言う。

「他人または社会の価値観に基づいて理想を追求し、それに沿ってつくりあげた人生」のこと。

一方、「本当の幸せ」とは奴隷のような「社会的催眠」にかからず自らの「自由意思」に基づいた人生のことを言う。

本書はここで言う「本当の幸せ」を実現するための書である。

人はなぜ「本当の幸せ」を実感することが難しいのか。

それは「自我」が邪魔しているからだと言う。通常、誰にでも「自我」があり、それは自分自身のアイデンティティを定義する上で重要なものだと考えられる。

しかし著者によると「自我」を「私は・・である」のような様々な情報を与えることができても、「自我」それ自体を定義することはできないとする。

結局のところ「自我」とは「他社の関係」において成り立つものに過ぎず、その限りにおいて如何様にも「書き換え」が可能なものなのである。

そして「なりたい自分」とは「自我」の「書き換え」によって実現されるものであるとする。

ではどうすれば「書き換え」をし、「なりたい自分」を実現するのか。それが本書の中心的な手法である「抽象度を上げる」ことである。

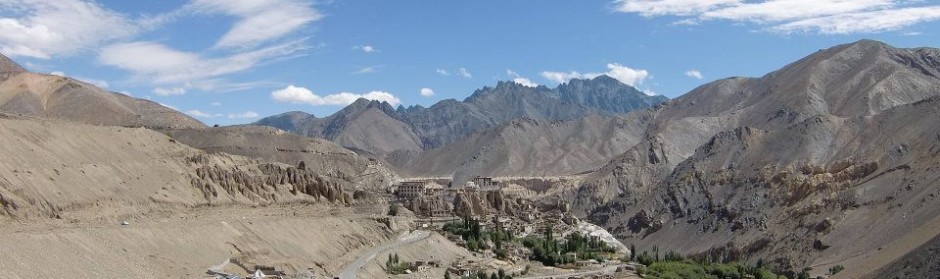

わかりやすく言えば、「私」という物理的な殻から抜け出して、「高い地点から広い世界を見る」ということである。

あえて別の言い方をすれば、「神」や「宇宙」の境地から世界を見よ、ということである。

さすれば、「私」という次元の低い状態で右往左往することなく、悩みがあったとしても、大きな視点で「私」を見ることができ、そんな悩みなど吹っ飛ぶだろう。

そして「本当の幸せ」なり本当のビジョンなりに気づくことであろう。それが著者の言う「抽象度を上げる」ことであり、本書の後半はそのための方法論がいくつか紹介されている。

面白いと思ったのは、一流の研究者レベルになると、「数式」を見ただけで、リアルな臨場感をもった「ビッグバン」が見えるのだと言う。

「数式」と言うものは極めて抽象的なものではあるが、その世界に対してもリアルなリ情感を持つことができる。このような境地こそが、抽象度の高い「本当の幸せ」への近道となるのであろう。

「抽象度を上げる」ためのトレーニングはいくつか紹介されているが、個人的に面白かったのが、「煩悩」を止めて自分を観る訓練である。

例えば食に貪欲な人は、食べ物を見ただけで手が伸びてしまい肥満を加速させるのであるが、そこで「煩悩」を止めて達観してみると、実はその食べ物は余分なエネルギーであり、食べる必要はどこにもないことに気づく。

その瞬間に肥満の悩みから解放されるのだ。なるほど。

本書の終盤はさらに面白い。ゲーデルの「不完全性定理」を援用し、抽象度を極限にまで上げた世界があることを示唆する。

「不完全性定理」とは一言で言うと、「閉じた系からは、その枠内において自分が矛盾しないことを証明できない」ということであり、例としては「クレタ人は嘘つきだ、とクレタ人が言った」というものがある。

つまりクレタ人が本当に嘘つきであれば、その言葉は真実であり、ゆえに嘘つきという命題が成り立たなくなる。逆に嘘つきでなければ、そのクレタ人が嘘をついたことになり、矛盾が生じる。つまり閉じた系(世界や宇宙を含む)からは、自らが矛盾しないことを証明できない、としたのがゲーデルの「不完全性定理」である。

しかし著者がここで疑問を挟む。ゲーデル本人はなぜその「閉じた系」の枠内にいながら、「不完全性定理」を導くことができたのであろうか、と。

結論から言えば、その「閉じた系」を超越した何かが得られ、その外側からの視点でその定理を発見したのだと言う。

これが著者の言う抽象度を極限に上げた姿であり、そしてそこにこそ真の「自由意思」があるとする。

本書は様々な理論や哲学を援用しながら、「本当の幸せ」とは何かを導き、それを実現するための方策を指南している。

正直、難しい部分もあるのだが、著者の言うように「抽象度を上げた」思考をすると、何かひらめく瞬間もある。

自己啓発のノウハウ本としては、非常に奥が深いが、この辺の小難しい話に触れてみるのもたまにはいいだろう。

- ドクター苫米地の新・福音書――禁断の自己改造プログラム/苫米地 英人

- ¥1,470

- Amazon.co.jp