最近、いろんな人から「熱い」って言われます。

普段はそうでもないのですが、セミナーや講演をすると、もう必ず言われます。

それだけ一生懸命だし、エネルギーを集中砲火している証拠だと自分でも思っています。

ただ、この「熱い」のは、年々激しくなっている気がします。

何を隠そう、私の高校3年一学期の口癖が「人生に疲れを感じる」でしたので、そのヘタレぶりは自分でもびっくりです。

ただ、あんなのは一時的なことだったとは思いますが。

でも、一つだけ言えるのは、男も女も、もっと熱く生きようぜ!ってこと。

何かに打ち込んだり、一生懸命になったり、必死になったり、本気になったりするって、決して恥ずかしいことじゃないってこと。

確かにエネルギー使うけどね。普段の何倍も。

でもね、エネルギーってのは使えば使うほど、チャージできるキャパも広くなるんですよ。

喩えて言うなら何かな。長距離走の持久力とでも言おうか。

あれってとにかく全力を尽くせば尽くすほど、心肺能力も高まるし、それだけ持久力もついて、タイムも縮まる。

エネルギーも同じで、出せば出すほど、次に出せるキャパも広くなって、もっと大きなエネルギーが出せるようになるんです。

そしてそのエネルギーこそが実行力だったり、実現力だったりするのだから、やっぱり普段から熱く生きてた方がいいと思いますね。

ちなみにエネルギーをチャージする方法はご存知ですか?

それはね、、、

「寝ること」

なんです。

猛烈に眠たくなる時って、とにかくエネルギーを使い果たした時。

自分の経験で言えば、疲れるを通り越して、熱が39度6分まで一気に出たことあるけど、あれは「寝ろ!」って合図なんだと思う。

特にセミナーなんかだと、猛烈にエネルギー使っちゃうから。

それからもう一つ。

エネルギー抜群もそうだけど、感動力と言うか、涙腺の脆弱化と言おうか、とにかく年と共に涙もろくなるんすよね。

オレの親父なんかひどいっすよ。

普段はクールなくせに、何かあると、涙腺が完全崩壊ですからね。

オレがガキの頃はそんなの見たことないのに、最近はひどいね、ほんと。

でも、それだけいい人生なんだと思います。

物事に感動できない人生ほどつまらないものないからね。

たぶんうちの子どもが「じいちゃん」って言うだけで、親父の涙腺は崩壊すると思うけど、そんな些細なことでも感動できる人生って、ある意味、勝ち組なんじゃないかと。

世の中には無感動、無関心、おまけに無気力な老人だって多いからね。

茂木健一郎さんが言ってたけど、創造力ってのは「意欲×経験」なんだそうです。

脳科学的に言えば「前頭葉(意欲)×側頭葉(経験)」ってことで、その二つが最大化した時にとんでもない創造力が発揮されるんだと。

なんだけど、「経験」というデータベースは確かに年と共に大きくなるだろうけど、「意欲」ってのは、残念ながら年と共に減少する。

だから若者の方が創造力があるって言われるんだと。

ただ、この方程式からすれば、「意欲のある老人」ってのは、もう無敵ではないかって。

年と共に減少するはずの「意欲」が、逆に年と共にマックスになっていくと、もう、手がつけられようないからね。

作家や芸術家など、死ぬまで創作活動している人なんか、そうかもしれませんね。

経営者もそう。

だから、もちろん経験値を上げるのも大切ながら、人生後半に差しかかった時に、意識的に高めるべきは「意欲」なんじゃないかと。

そしてその「意欲」なんだけど、オレはなんとなく、「感動力」と比例するんじゃないかと思ってます。

つまり些細なことにも「感動」できる力のこと。涙腺の脆さとも言うけど。

いや、だからね、うちの親父なんか、確かに涙腺はもろいけど、70過ぎてまだ非常勤で数学教えてますからね。もと勤めてた中学高校で。

でも、その「感動力」ってそう簡単にはつけるのも難しいと思う。

日ごろから「感動」に対する感受性を高めておくことが重要。

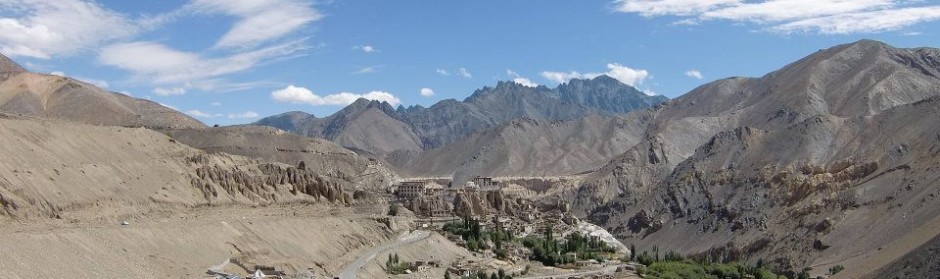

そのためには本もたくさん読んで、映画もたくさん見て、そして旅もたくさん行って。

その先々で感動することがあったら、素直に泣いてみる。

それが「感動力」を高める秘訣じゃないかと。

それはオレも自然と心がけてるからこそ、熱い男と言われたり、また、親父並とは言わないまでも、かなり涙腺きつくなってきたからね。

そうなんだけど、実は今度、もっとヤバいんじゃないかって人と会うんです。

その名も「地球探検隊 」の中村伸一 氏。

「隊長」って呼ばれてます。

隊長の熱さも半端ないし、もう、徳光か紳助並に泣いてるんじゃないかと思うほど、一年中泣いてる男です。

でも、前も言ったと思うけど、男はたった2つのことだけでは泣いていいのです。

一つは親が死んだ時。

そしてもう一つは感動した時。

だからこそ、男が感動する涙ってカッコいいんです。

7月22日(木)は東京で隊長とジョイントトークライブします。

テーマは「人生」と「旅」、、、そして「感動」と「共感」。

もう、こんなくっさい、あっつい世界がどうしても嫌いなら、無理も言えないけど、もし好きなら絶対来てくださいよね。

とにかく熱く語りましょうよ!

7月22日(木):中村隊長&石田Qジョイントトークライブ「オレたちの、旅と人生を語る熱い夜」

とにかく人生は感動でしょ!

どうぞよろしく!

日時 :7月22日(木) 18:30開場、19:00開始 ~23:00完全撤収 (遅刻・退出・出入り自由)

場所 :スター会議室飯田橋 東京都千代田区飯田橋3-4-3エレガンス飯田橋2階

参加費:一般3,000円(当日3,500円)、学生2,000円(当日2,500円)

※ワンドリンク付き(飲み物等持ち込み自由・・・ただしゴミは各自お持ち帰りください)

<お申込みフォーム>

共感された方はポチリとありがとうございます!

↓ ↓

人気blogランキング

人気blogランキング